◆頭から離れなくなった疑問

人新世(アントロポセン)という言葉。きのうも書いたとおり、これは、帆高くんの机の上で開かれていた東京農工大学パンフレットの文面冒頭にあった言葉である。

でも、新海監督はなぜ、人新世という言葉にわざわざ焦点を当てたのだろう?

あのシーンを見てから、この疑問が頭にこびりついて離れなくなってしまった。

しかし、恥ずかしながら、私、人新世についてそれほど詳しく知っているわけではない。

そこで今日は、人新世とは何か、まずは探ってみることにした。

◆地球の地質年代

ご存知の通り、人間には、乳児期~幼児期~少年期~青年期~壮年期~老年期・・・というように、誕生からいのちの終焉を迎えるまでの間の年代区分がある。実は、地球にも同じように、誕生から現代に至るまでの時代区分がある。この地球の時代区分のことを、地質年代という。

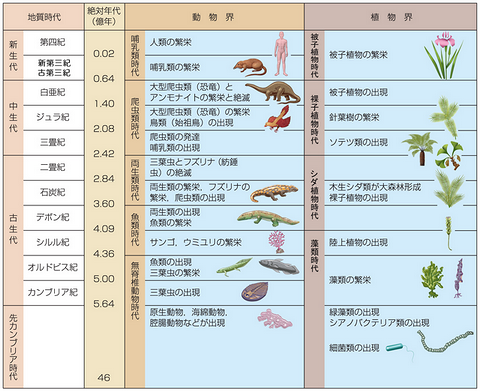

図で見たら分かりやすい。地球が誕生した46億年前に先カンブリア時代がはじまって、私たちが生きている新生代まで時代が区分されている。これが地質年代である。

久しぶりに地質年代と聞いて、高校時代の思い出がフラッシュバックした。地学の授業のとき。先生が「地質年代はこうやって覚えなさい」と、得意気に「か・お・し・で・せ・に」と言い始めたのを傍目に、私たちは苦悶の表情でクラスメートどうし顔を見合わせ、〈カンブリア紀-オルドビス紀-シルル紀-デボン紀-石炭紀-二畳紀の頭文字をつなげただけじゃん!〉とめいめいが心の中で叫ばずにはいられず、声を押し殺すのに必死だったのだ。あれからもう四半世紀もの時が流れたんだな~。

◆人新世とは?

そんな感傷はさておき、人新世とは、図でいうといちばん上の部分、すなわちいちばん新しい時代区分として設定してはどうかと議論されている地質年代のことをいう。ちなみに、人新世という新たな地質年代を設定したほうがいいと主張しているのは、おもに科学者たちだ。

科学者たちは、なぜ人新世という新たな地質年代が必要だと言っているのだろうか?

地質年代の区分は、図を見ればわかるように、ある時期に繁栄した動植物の違いなどを参考にしながら決められている。そして、動植物の繁栄や絶滅には、隕石の落下による恐竜の滅亡といった有名な話のように、自然環境内部の変化を要因とする気候変動がおおききく影響している。つまり、時代区分に影響を与えている要因は、隕石の落下や、寒冷な時期(氷期)と温暖な時期(間氷期)との自然な周期的循環といった、自然環境由来の出来事である。

それにたいし、いまとくに顕著な気候変動や動植物種の絶滅などは、人類のいろんな活動が原因だといわれている。産業革命いらい排出されてきた温室効果ガスによって気候変動が起こったり(産業活動による自然環境への影響)、イギリスによるニュージーランドの植民地化で、モアという巨大な鳥がハンティングの獲物とされて絶滅したり(植民活動/レジャー活動による自然環境への影響)。最近見たテレビ番組(『世界まるみえテレビ特捜部』日本テレビ)では、哺乳類動物の穿山甲(センザンコウ)が、その鱗を漢方薬にしようとする人たちによって絶滅の危機に追いやられていると特集されていた。

こういった点に照らしてみたとき、人類活動による地球への多大な影響のあった期間を、自然環境由来の地球への影響を考慮して設定されたこれまでの地質年代とは違った、新しい地質年代として設定する必要があるのではないか、と議論されているのである。それが人新世というわけだ。

ちなみに、人新世の横文字アントロポセンは、「人間の」という意味をあらわす古代ギリシア語の「anthoropos」という語と、地質年代を表す接尾語の「ce(´)ne」を組み合わせた造語である。

◆人新世は、いつから始まった?

けれども、人新世の開始時期にかんする明確な合意は、まだ得られていない。なぜなら、地球の自然環境にたいし、いつからの・どんな人類活動が影響を与えているかという見方によって、始まりの時期もまた変わってこざるを得ないからである。

環境哲学者である吉田健彦さんの論文によると、人新世の開始時期についての説はいくつかあるらしい(※2)。それぞれの説の開始時期は、以下の通りである。

説1 アフリカでヒト族が誕生した250万年前。

説2 ホモ・サピエンスの登場した20万年前。

説3 人類が農耕を始めたおよそ1万年前。

説4 ヨーロッパで大航海時代が始まり、アメリカ大陸が征服され始めた時期。

(・・・私としてはこの説が一番しっくりくる)。

説5 ジェームズ・ワットが蒸気機関を設計した1784年。

説6 それよりも少し早い1750年。

説7 ネバダ州の砂漠で核実験が行われ、大気中に人工の放射性同位体が初めて大量に撒き散らされた1945年7月16日。

こうしてみるとかなり多様で、人新世の始まりについての議論は、まだまだ収束しなさそうだ。

【注】

(※1)この図は「栃木県の地球科学」(https://finding-geo.info/index.html)というサイトのなかの「地質年代」(https://finding-geo.info/basic/geologic_time.html)のページから引用させて頂きました。なお、この図のさらなる引用元は「東京大学生命科学教育用画像集」で、サイトでの説明用に、第三紀を古第三紀・新第三紀に分割する修正がなされているそうです。

(※2)吉田健彦「人新世をいかに語りうるのか――新たな地質年代におけるポスト人文学の可能性について」環境思想・教育研究会編『環境思想・教育研究』第12号90~101頁。いろんな知的刺激を受ける、興味深い論文です!