◆人新世の始まりを探る理由

人新世のはじまりは、こんなにも多様なのか。そうだとすると、人新世の始まりはいつだったといえばいいのか、自分なりに考えてみないと気が済まなくなる。完全なる職業病だ。

それはさておき、人新世の始まりをいつと捉えるかは、『天気の子』を見る上で、かなりの重要事項だと思う。なぜなら、監督の考える人新世の開始時期次第で、『天気の子』で描かれている気候変動に込められたメッセージが、180度違ってみえるような気がするからだ。

人新世の開始時期にたいする監督の見方を探るのは明日にまわして、今日は、それについて考える上での座標軸を得るために、人新世の開始時期をいつだと捉えればいいのか、自分なりに考えをめぐらせてみたい。

◆人類のあけぼのや農耕の始まりを人新世の起源とする説は、正直しんどい?

昨日(2020年3月25日)のブログ記事の中で紹介したうちの、人新世の始まりを近代化より前とする第1~第3説は、ちょっと根拠に乏しいような気がする。

まず、ヒト族が誕生した250万年前を人新世の開始時期だとする1つ目の説は、説として成り立たせるのはちょっと苦しい気がする。人類の起源はアフリカだとする説が今では最も有力だが、そのアフリカでは、人類がほかの生命種といっしょに進化(共進化)してきたので、人類が絶滅に追いやった生物種が少ないといわれているからである。

ナウマン象の絶滅が象徴的だけれど、人類がいろんな生物種を滅ぼしていったのは「出アフリカ」のあと、つまり、もともと人類がいなかった大陸に、人類の祖先がアフリカから出て行ってからだといわれている。アフリカ以外の地域では、人類とほかの生命種は共進化していなかったのに、突然、その地域で確たるニッチ(その地域の生態系のなかでの居場所)のなかった人類の祖先が入ってきて狩猟が行われた結果、ナウマン象のように、特定の生物種が絶滅していったと言われているのである。だから、ヒト族の誕生期にまで遡って人新世の始まりを設定するのは、ちょっと難しい気がするのである。

だったら、出アフリカの始まった時期を開始時期に設定すればいい、といえるかもしれない。でも、この設定にも難点がある。特定の種が別の種との競争で絶滅するという事実は、地球上で生命が誕生した38億年前からこのかた、人類の誕生以前にも、他の生物種どうしの関係のなかで起こってきたことだからである。それゆえ、出アフリカを人新世の始まりというのも難しい。そうすると、出アフリカの時期で最も古いとする説は18万年前だから、それよりも早いホモサピエンスの誕生した20万年前を開始時期とする2つ目の説も、根拠がなくなってしまう。

農耕が始まった1万年前を開始時期だとする3つ目の説もまた、考えてみると、人新世の定義にはちょっとそぐわない気がする。昨日みたように、人新世を設定しなければならないという主張は、地球の地質年代にあらたな区分を加えないと説明できないほど、人類の活動が地球の自然環境に影響を与えているから、という理由によるものだった。この人新世設定の理由に照らしてみたとき、農薬をまきちらして地球を窒素飽和状態にした現代農業ならいざ知らず、1万年前からの農耕が、はたして、全地球的な自然環境への影響を与えたといえるのか、疑問に思うからだ(※1)。

こういうわけで、第1、第2、第3の説は、どれも、人新世の始まりとしては根拠が薄いように思えてならないのである。

◆アメリカ大陸征服時期を人新世の始まりとする第4の説が、一番しっくりくる!?

私としては、アメリカ大陸の征服が始まったころを人新世の始まりとする4つ目の説が一番しっくりくる。なぜなら、アメリカ大陸の征服という歴史的事件が、現代のさまざまな環境問題にまで直結しているからだ。

実は、『天気の子』のメインテーマである人為的な気候変動が、この時期にも起こっている。

スペインとポルトガルにより始まったアメリカ大陸の征服は、インカ文明、アステカ文明など、多くの文明を滅ぼしていった。つまり、アメリカ大陸の征服は、ネイティブアメリカンの多くの部族の絶滅と同期していた。昨日の記事を執筆するにあたり参照させて頂いた、吉田健彦さんの論考で紹介されている議論によると、このとき、ネイティブアメリカンの多くが殺戮されていったために、人口が減少し、アメリカ中のおおくの耕地が、誰にも耕されなくなってしまった。そうして放棄された耕地には、草が生え、木が茂り、やがて森になっていく。そうして、耕地だった土地には、畑になる前の植生がどんどん回復していった。このような変遷によってアメリカ大陸の森が増えた結果、地球全体で、大気中の炭素を吸収する量もまた増加したのだという。数値的には、1500年代初頭から1610年にかけての二酸化炭素の濃度は10ppmも減少したのだそうだ。

吉田さんの論文を拝読して、アメリカ大陸の征服が、地球にこんなにも影響を与えていたのだという事実を、初めて知った。そして、〈寒冷化して取れなくなった作物の奪い合いによって戦国時代が始まったという説があるけど、寒冷化した原因は、スペインとポルトガルによるアメリカの征服でネイティブアメリカンが人口を減らしたのが実は原因だったんだ!〉と、定かではない仮説を勝手につくって妄想しながら、ひとりで興奮している自分がいた。

こうした自然環境の変化にくわえて、多くのネイティブアメリカンのコミュニティが絶滅に追いやられたという事実は、環境の主体である人間のいのちが破壊されるという問題、それゆえに人間の生活環境が破壊されるという意味での社会環境問題の側面もあったといえる。その影響はいまでもある。アメリカではなお、ネイティブアメリカンにたいする偏見や居留地の制限があるし、ネイティブアメリカンの居住地でウラン採掘に伴う環境破壊が起きていたりするのだ(※2)。

人新世の始まりにかんする諸説は、人間活動の地球にたいする何らかの影響を根拠としているのだった。その点を念頭に、こうしたアメリカ征服以降の人間活動の影響をみると、自然環境、人のいのち、人の生活環境といった多岐にわたる環境破壊に至ったという意味で、また、それらの環境に与える影響がケタ違いに大きかったという意味で、それ以前の人間活動による環境の変化と比べものにならないのがわかる。だから私には、アメリカ大陸征服以降を人新世の始まりとする説が、一番しっくりくるのだ。

◆第4の説は、その時期の気候変動が人為的だった点からも裏付けられうる!?

二酸化炭素が10ppm増加しただけでも寒冷化したという歴史的事実。それを知ると、現代の温暖化の状況がいかに危ういか、うかがい知ることができる。

気象庁のウェブサイトによると、ppmというのは「大気中の分子100万個中にある対象物質の個数を表す単位」のことを指す。そして、人新世の開始時期論争でも重要な、工業化のはじまりごろにあたる1750年を境にすると、それ以前の二酸化炭素の濃度の平均は278ppmだったらしい(※3)。

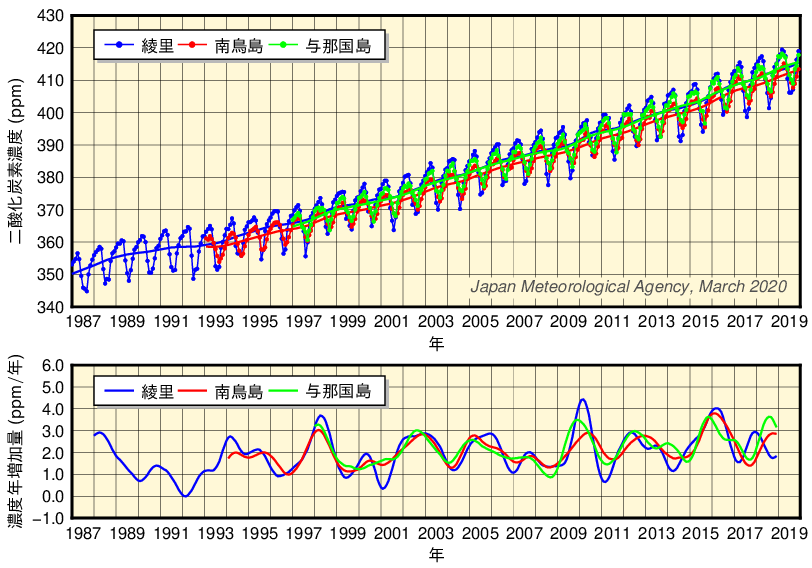

下のグラフは、同じ気象庁のサイトから拝借した、日本における二酸化炭素濃度計測の経年変化を示したものである。

月平均濃度と季節変動を除いた濃度(上図)及び濃度年増加量(下図)

私が小学校を卒業した1991年の値はおよそ360ppm。このときすでに、1750年以前平均の278ppmから80ポイントも上昇している。それなのに、2019年現在では、およそ410ppm。四半世紀余でさらに50ポイントも上昇している。ヤバイ。ネイティブアメリカンの征服で回復した植生による二酸化炭素吸収分量の5倍も伸びている。

この図をみて、第21回気候変動枠組み条約締約国会議(COP21)で締結された「パリ協定」(2015年12月12日採択)ではもう、温暖化はすでに止められない段階に入っており、いかに影響を緩和するかに重点がおかれている、ということの意味を実感できた。

そういえば、私、中学校時代は南九州に住んでいたのだけれども、冬のよく晴れた日は、放射冷却現象で毎朝のように霜が降りていた。けれど、地元で林業をしている友達の話だと最近は霜が降りる日が本当に少なくなったらしい。この四半世紀で温暖化が着実に進んだのを、自分の経験からも実感できる。

人類は、ヨーロッパにおける大航海時代の始まりと、その後の西欧諸国による全地球的な植民地化によって、経済活動をグローバルに展開し始めた。そして、その後の技術革新による産業化によって、地球の自然環境に影響を与え続けてきた。それが、『天気の子』でも描かれている気候変動へとつながって、私たちの日常に影を落としている。そうすると、やはり、人新世の始まりをアメリカ大陸が征服され始めた時期とする第4の説が、いちばん説得力があるような気がする。

【注】

(※1)日本環境学会第40回研究発表会の2日目(2014年6月22日)に開催されたシンポジウム「環境研究の最先端」において、木庭啓介先生が報告された「森林がメタボ化している!? 窒素の動きで生態系を見る」を拝聴し、地球が窒素飽和状態にあるという現実を初めて知った。窒素が飽和状態にあると、森林の生育によくない影響があると木庭先生は警鐘を鳴らされている。

(※2)澤 佳成(2016)「原発公害を繰り返さぬために――「環境正義」の視点から考える」環境思想・教育研究会編『「環境を守る」とはどういうことか――環境思想入門』岩波ブックレット、45~53頁

(※3)気象庁のサイト https://ds.data.jma.go.jp/ghg/kanshi/ghgp/co2_trend.html